ー本稿は2021年にNPO横浜シュタイナー学園が発行した「野ばら27号」に掲載されたものとなりますー

オイリュトミーでは手や足、全身を使って言葉や音になります。

言葉のオイリュトミーでは

母音 A(ア)・E(エ)・I(イ)・O(オ)・U(ウ)

子音B・M・D・Nなど

などの一つ一つの音(おん)を手や足を動かして表します。

そしてオイリュトミー療法ではその一つ一つの音を人間が発音するおおもととなったものを根源まで辿り、その根源の力が人を治癒してゆくと考えています。

また音楽オイリュトミーでは腕の角度がドレミファソラシドの音を表します。そこでも角度が生じた時の四肢の間にある光り輝くものを子どもたちは体験して行きます。しかし、ここでは音楽における手の角度、その空間については触れず、またの機会に譲りたいと思います。

B

まず言葉のオイリュトミーの中でも、比較的低年齢の子どものオイリュトミーで、とても大事にされ、また療法的オイリュトミーでも必ずと言っていいほど使われる B(ビーあるいはベー)を例に挙げて考えを進めてみます。

療法的個別オイリュトミーの実践を紹介してみましょう。

銅でできた球を手のひらの中に入れて温めます。8センチくらいの直径でしょうか。卵を母鳥が孵すような気持ちで、冷たい金属が手のひらの温度で温かくなるように、上にしたり、下にしたりして手のひらを丸く丸くして温めます。手の形は球を覆うように丸くなって行きます。そうして今度は手を離し、球を少し上から落とすようにしてゆくと、手と手の間が広くなって行き、だんだん、銅の球が大きくなってゆくような感覚になります。

そうしたところで、今度は球を使わずに、言葉のBの動きに入ります。手だけでなく腕全体を使い、何かを抱きしめるような、動きです。脚と足も使い、全身で大きな球に抱きつくような身振りになります。あるいは大きな球の中に自分が入っているような気持ちを味わいます。

何かを守るような、また守られるようなそんな身振りです。自分の頭の上に帽子をかぶるようにしたり、お母さん、お父さんが一緒に動く場合には子どもを実際に覆うようにしたりします。多くの子どもはこの動きが大好きです。お母さんに赤ちゃんを膝に抱いてもらって行うこともよくあります。

オイリュトミーの一つ一つの音にはフィギュアと言って、その音の典型的な姿を描いたものが残されています。

青いマントの中側に光り輝くものを抱いて守るように動く。腕にはオレンジ色の温かさを保ってしっかりと。これがBの動きです。

幼児のオイリュトミーではこのBの音がとても大切にされていて、幼稚園で教えるオイリュトミーの先生たちは、幼児の心に良きものとしてイメージを残し、本質的な体験をするには何が良いか、と一生懸命に詩を選び、幼児オイリュトミーの中にこのBという発音を取り入れます。私は例えば、六月になると薬効成分の強いと言われる、びわの実の詩を選び、子どもたちにBを動いてもらいます。「びわのみ びわのみ びわのみさん、、、」

オレンジ色で甘くって、、、とイメージできるかなと思いながら。

この音から人が体験するものはなんでしょうか。

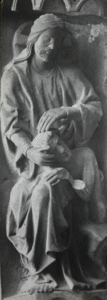

Bの音の根源的なイメージを探すと行き着くのが、学校で、幼稚園で見かけるラファエルの描いた、聖シスト礼拝堂のマドンナ像です。漂うようでいてしっかりとした足で雲の上にたち、天使たちに見守られながら、青いマントでしっかりと腕に光り輝く子どもを守り、抱えているマドンナ像です。

母が子どもをしっかりと腕に抱く姿です。しかし、これは実際の母に限定されるものではなく、一人一人の人間の精神的な自我が魂という覆いに守られている像と言えます。青いマントの覆いという姿で表現されている、人間の清まった魂に包まれる、光り輝く子どものキリストとしての人間の精神的な自我です。

一人一人の人間の自我はかつて神のことばとして生まれました。そして宇宙進化の長い長い時を経てたくさんの覆いを魂に纏ってきています。

人間はそもそも、この地上で手足を使い、自分の意志によって愛を実現するために生きています。その姿がこのマドンナ像に現されています。言葉の中のBはこのマドンナ像に現される人間像、癒しつつ、愛を実現しつつ生きる人間の原像のようなものとして体験されています。

人間の手と手の間に何かを持っているような、あるいは胸に何かを抱いている仕草をする時に、そこにあるものが癒しをもたらす力となる。これが、Bの音の根源にあるものです。黄道十二宮の、乙女座からやってくる人間を形作る力です。

フランスのシャルトル大聖堂の北入口門の装飾に聖書のさまざまな像があります。その中に神がそのひざの上でアダムの頭を両方の手のひらでかたちづくっている姿が見られます。これもBの原像だと思います。

アダム

シャルトル大聖堂 北入り口

ここで少し、音の持つ癒す力について説明させてください。以前書いたものと重複する部分もあるかと思いますが、お許しください。

口から直腸に至る消化管の中は人間にとってはまだ「外界」です。そこで様々な消化作用

が起こり、食物は「無化」されます。

一旦「無化」された「物」が腸壁の彼岸で体のために働き始めるとそこで「内的な消化」が始まります。この自分自身だけの個性による栄養摂取というべきものを司る機能がある。それは一人の個人である自分だけの魂である。その魂の働きを調整するのはその人の「腎」の働きである。

このようにオイリュトミー療法では説明しています。そしてその「腎」の働きを調整する音がBなのです。

中医学でも恐れを多く抱くと腎を弱める、あるいは反対に腎が弱まっている時には恐れを強く感じる、と言われています。

シュタイナーが進めた考えにおいても、中医学においても、同様に腎が弱まると、皮膚の艶が少なくなったり、耳や目が弱くなったりすると言われますし、また、大きな音に対する過敏な感覚、いろいろなことに対する不安なども腎を守ることによって軽減してゆくのではないか、とされています。

手と手の間にある、温かさと光の力を魂の覆いで守る、それがBの身振りの現すものです。外からの刺激がその人にとって強すぎると感じられる時、覆い切れない、と感じてしまう時、何かが内側から漏れ出してしまい、生命力が保てなくなってしまう、それを守る、という仕草が、聖母マリアのイメージとなって現されています。

聖シスト礼拝堂のマドンナ

「システィーナの聖母」(Sixtinische Madonna)

ラファエロ・サンティ作(Raffaello Santi)

伝えられているお話では、ルドルフ・シュタイナーは、不安を抱えている子どもがいると、眠りにつく前に、この聖母像の画の前に子どもを連れて行き、一緒に眺めたそうです。そして静かに子どもの頭に手をやり、撫でたということです。

* * *

「間にあるもの」を、他にオイリュトミーではどんなところで体験するでしょうか。それはもちろん、人と人の間の空間です。自分がここからあそこまで動く、では済まされないのがオイリュトミーの空間であることは、一度でも動いたことのある人ならわかります。いつも他の人との空間を保ち、むしろその空の部分の方が充実しているような感覚です。その空間を保ちながら動くのは一人で動くよりずっと難しいものです。

人、あるいはもの、そこに物体として存在するもの、を思い浮かべてください。そして複数あるそのものの間に生ずる空間を明瞭に表象してみてください。ネガとポジのように。それは空ではなく、はっきりとした実在です。その実在する空間こそオイリュトミーで実現しようとしている空間です。

手と手の間に光に満ちた、温かいものが存在するなら、人と人の間に生ずるあの温かな生命に満ちた充実はなんなのでしょう。面倒なこともある、自分の思いの通りにいかないことの方が多い、もうたいへん。なのに温かい。

その力を、目には見えないけれど、という方がむしろ抵抗感があります。子どもたちとのクラスのオイリュトミーでははっきりと見えるような気がするからです。授業だけではなく、オイリュトミーだけでなく、ここに集う人たちと働く時に作用する力です。確かに計測は出来ない。でも存在する力。この空間の力こそ、オイリュトミーで育んでいる、生命力です。

前回の意志の力について書いた文章で、この宇宙が生まれた時に働いていた存在たちのことを書きました。それは愛と調和を意志によって顕現させるという意図を持った存在たちでした。

シュタイナーの述べる、天使論に沿って考えるなら、おおもとになっている天使たちの働きを、より人間界に近いところで助けている存在も多くいます。

人間の最も近くにいて常に私たちの行動を見守っている守護天使たちは、その足を、エーテル界という生命力の源においている、と言われています。

私たちがともに働き、オイリュトミーで育んでいる、手と手の間の、人と人の間の、温かな空間がエーテル界とするならば、守りの天使たちはそこに立って、私たちを導いている、ということになります。これがオイリュトミーの力であり、シュタイナー教育が持っている力であると思います。

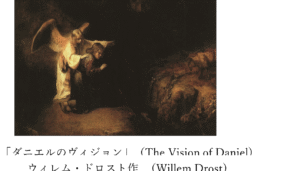

ドイツ・ベルリンの国立美術館にあるウィレム・ドロスト(Willem Drost)のダニエルのヴィジョン(The Vision of Daniel)という画を思い出します。大天使ガブリエルが傷ついたダニエルをそっと抱えている画です。

現代は大天使ミカエルの時代、人間一人一人の内なる力のみを助ける沈黙の大天使に導かれる時代です。しかしいつの時代も人は誰しも自分を抱きしめ守ってくれる存在を天に感じたいと思います。

二人、または三人がその名によって集まるところには、私もその中にいる。

マタイによる福音書 一八章二十節

もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ捻りの糸は簡単には切れな

い。

伝道四章九節

神のものである私が真実の私

誇るものは神を誇れ

参考文献

Margarete Kirchner Bockholt “Grundelemente der Heileurythmie”

Rudolf Steiner “Heileurythmie” GA 315

Rudolf Steiner “Die Geheimwisschaft Umriß “GA13

Rudolf Steiner GA 182 “Der Tod als Lebenswandlung -Was tut der Engel in unserem Astralleib-”

猿谷利加

プロフィール

2012年スイス ドルナッハにてオイリュトミー療法士資格取得。1996年オイリュトメウム・エレーナ・ツコリ・ドルナッハ修了。ライアーをヨアネス・ベルクスマに師事。

NPO法人横浜シュタイナー学園 オイリュトミー療法士 オイリュトミー専科教師

葉山シュタイナーの家 うみのこびと オイリュトミー療法士 専科教師

葉山シュタイナーの家 子どもクラス アプフェルバウム 大人クラス ラヴェンデル 主催

横浜シュタイナー どんぐりのおうち オイリュトミー専科教師